Speciale Chitarra Classica

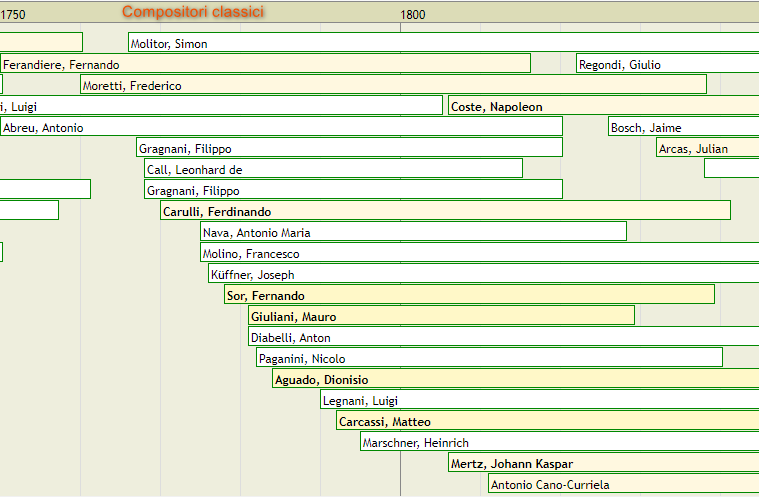

Il periodo compreso tra gli ultimi anni del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento è ricordato come quello dei grandi “chitarristi-compositori”. Questi personaggi furono i primi a portare la chitarra, da strumento quasi esclusivamente popolare, al ruolo di strumento da concerto. La tecnica si sviluppò enormemente, e la funzione di semplice accompagnamento lasciò il posto, in alcuni autori, a vette di virtuosismo memorabili.

Una prima generazione di questi grandi musicisti vede in Italia i nomi di Ferdinando Carulli, Mauro Giuliani, Francesco Molino, Matteo Carcassi. In Spagna quelli di Fernando Sor e Dionisio Aguado; un'importante menzione va fatta anche per il famosissimo violinista Niccolò Paganini, che da valente chitarrista qual era lasciò alcune pagine importanti nel repertorio, come del resto fecero anche gli austriaci Anton Diabelli e Simon Molitor. La generazione successiva si colloca intorno alla metà del XIX secolo, quando ormai l'interesse per la chitarra andava progressivamente scemando nel continente; i nomi più rappresentativi di quest'epoca sono quelli degli italiani Luigi Legnani e Giulio Regondi, dello slovacco Johann Kaspar Mertz e del francese Napoléon Coste.

Da un punto di vista didattico ognuno di questi nomi - alcuni più degli altri - riveste un'importanza capitale nella storia della chitarra. I primi anni dell'Ottocento videro un proliferare di autorevoli Metodi per l'insegnamento della chitarra. In questi trattati vengono per la prima volta delineati molti principi fondamentali della tecnica musicale e strumentale, specie per quanto riguarda l'uso delle mani destra e sinistra. Fra i metodi che hanno segnato maggiormente lo sviluppo della tecnica chitarristica vanno citati il Méthode op.27 di Carulli, il Nuevo método para guitarra di Aguado, il Metodo di Giuliani in particolare per la raccolta delle 120 formule di arpeggi per la mano destra, e il Méthode pour la Guitare di Sor, che si distingue per l'approfondimento di tematiche teorico-musicali riguardanti lo strumento e il suono che esso produce.

Vastissime furono anche le raccolte di studi, di vario livello e valore, pubblicati in questo periodo; fra i molti brani di routine, poco ispirati, vi si può trovare in alcuni casi anche componimenti che, pur avendo funzione preminentemente didattica, presentano pregevoli qualità musicali. Fra le raccolte più note si possono ricordare i 25 studi melodici e progressivi op.60 di Carcassi e gli Etudés op.35 di Fernando Sor, parte dei quali fu raccolta in una famosa edizione di 20 studi pubblicata da Andrés Segovia nel 1945.

Molto vasto è anche il repertorio di pezzi “concertistici”, risalente a questo periodo. I principali canoni di riferimento nelle composizioni più impegnative furono da un lato i modelli pianistici del classicismo di Mozart, Beethoven, Clementi e Haydn, e dall'altro lo stile operistico e vocale cosiddetto “rossiniano”. Il primo stile rappresenta maggiormente autori del tipo di Carulli e Aguado, mentre il secondo è più rappresentativo del gusto di compositori come Giuliani e Carcassi. Alcuni esempi di caratteristiche più personali osservabili in certi compositori sono: in Mertz, l'adesione ai modelli pianistici romantici anziché classici, in particolare Liszt e Chopin; in Sor, un'attenzione inedita nei suoi contemporanei verso le possibilità polifoniche offerte dalla chitarra; in Legnani, oltre all'influenza delle forme operistiche legata alla passione per il canto, si aggiunge uno stile di ispirazione violinistica che si rifà alle prodezze virtuosistiche di Paganini, del quale egli fu amico. Nelle sonate, nei rondò e nei minuetti composti all'epoca, si riflette solitamente uno stile musicale più tradizionale, e

talvolta rievocano un po' l'atmosfera dei salotti nobiliari - nei quali effettivamente avevano luogo non di rado le esibizioni chitarristiche. Nelle fantasie, nei temi con variazioni, nei pot-pourri e nei capricci viene invece data maggiore libertà all'espressione delle peculiarità strumentali della chitarra, e sono solitamente questi i brani in cui il compositore soleva dare il maggiore sfoggio (e sfogo) di virtuosismi tecnici. A titolo esemplificativo si possono citare in proposito: la Fantasia op.30 e le Variazioni su un tema di Mozart op.9 di Sor; i 36 capricci op.20 di Legnani; le Rossiniane op.119-124 di Giuliani; la Fantasia hongroise di Mertz; la Reverie nocturne op.19 di Regondi.

All'interno del repertorio della chitarra classica, una risorsa specifica di questo periodo storico e artistico è quello delle musiche da camera con chitarra. Tra gli autori più rappresentativi in tale campo vi fu l'italiano Filippo Gragnani, oltre ai più noti Carulli, Molino, Giuliani e Sor. Oltre al duo di chitarre, e talvolta al trio, le formazioni più tipiche sono violino e chitarra, flauto e chitarra, pianoforte e chitarra; in Gragnani si osservano formazioni di estensioni inedite, che arrivano a comprendere anche sei interpreti (flauto, clarinetto, violino, 2 chitarre, violoncello). Citazione di rilievo va fatta anche per i quintetti per archi e chitarra di Luigi Boccherini (1743 – 1805) e per diverse composizioni di Anton Diabelli, i quali a differenza dei nomi precedenti non erano specialisti della chitarra.

Sempre a quest'epoca risalgono anche le prime composizioni di concerti per chitarra e orchestra. Questo tipo di composizione, data la capacità sonora notevolmente minore delle chitarre rispetto a quelle moderne, presentava per l'epoca notevoli difficoltà di orchestrazione. Dei pochi concerti composti e pervenutici, l'unico ad aver goduto in epoca moderna di un'attenta rivalutazione musicale è stato il Concerto n. 1 op.30 di Mauro Giuliani, mentre gli altri (Carulli: Concerto op.8 in La maggiore e Concerto op.140 in Mi minore. Molino: Concerto op.56 in Mi minore) hanno ricoperto un ruolo storicamente marginale all'interno del repertorio chitarristico: l'arte del concerto per chitarra e orchestra troverà solo nel XX secolo il suo massimo compimento e i suoi interpreti più famosi.

Il periodo che copre la seconda metà del XIX secolo vide un lento ma progressivo declino della cultura chitarristica; si affievolì quell'inedito interesse per lo strumento, che interpreti come Giuliani erano riusciti a imporre sulle scene musicali delle importanti capitali europee. La prosecuzione della tradizione strumentale sopravvisse comunque in ambiti più ristretti, ad opera di pochi ma importantissimi maestri.

La figura dominante, per fama, all'interno di questo panorama fu certamente quella dello spagnolo Francisco Tárrega. La sua opera fu di importanza capitale: al di là dei discussi meriti

nello sviluppo della tecnica, egli con la sua "scuola" mantenne viva una delle tradizioni chitarristiche più importanti in Europa - quella spagnola - e molti dei suoi allievi, come Emilio Pujol,

Miguel Llobet e Daniel Fortea, saranno dopo di lui figure centrali del panorama chitarristico mondiale. Oltre a ciò, fu un brillantissimo concertista. Tarrega compose moltissimi brani, alcuni dei quali costituiscono oggi cardini imprescindibili nel repertorio della chitarra. Fra tutti spicca per fama Recuerdos de la Alhambra, scritto per la tecnica del tremolo e che rispecchia il forte legame del compositore con la tradizione musicale spagnola. Di tutt'altro genere sono invece le sue famose Variazioni su Il Carnevale di Venezia, che con un virtuosismo esuberante e a tratti frivolo rievocano con divertimento i passati fasti della chitarra del classicismo. Il suo contributo all'arricchimento del repertorio per chitarra si estese anche in una direzione destinata ad avere grandissima fortuna: quella delle trascrizioni per chitarra. Fra le trascrizioni più “azzeccate” vanno certamente menzionate gli adattamenti dei brani pianistici dei compositori catalani Enrique Granados e Isaac Albéniz; paradossalmente alcuni di questi brani col tempo incontreranno, nella loro versione per chitarra, una fama di molto maggiore rispetto alla versione originale.

Sempre in Spagna, altre figure di rilievo – come chitarristi e compositori – del periodo furono quelle di Julián Arcas, il quale fu quasi un mentore per Tárrega, e di José Ferrer. Nel resto d'Europa, è importante menzionare l'opera di Jacques Tessarech (1862-1929) in Francia, Luigi Mozzani (1869-1943) in Italia e Heinrich Albert (1870-1950) in Germania: nomi meno noti, ma anch'essi decisivi nella maturazione delle condizioni per quella che sarà la grande rinascita della chitarra nel XX secolo. Fra le composizioni di Mozzani predominano quelle di interesse didattico (spicca la raccolta Studi per la chitarra pubblicata a New York a partire dal 1896), ma vi si trovano anche rilevanti pezzi concertistici. (Fonte: Wikipedia)

Per ulteriori approfondimenti visita questa pagina.